2024年10月29日

001-1.ロボットの基礎-第2回「からくりを作る」

今回はロボット作りの3要素の1つ「メカニズム」(略して、「メカ」と呼ぶことにします)のノウハウを紹介します。メカとは「からくり」のことです。そして、そのからくりの魅力は「動く」ということです。実際に自分の手を使って動かすことの楽しさに触れてみましょう。(文/松原拓也)

◆ パーツの組み合わせ方

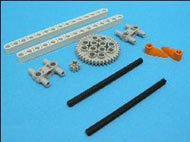

それでは、最初にレゴマインドストームNXTを用意します(以下、NXTと呼びます)。 たとえば、教育用のNXT(#9797)のパーツは写真のとおりです。数多くのパーツが付属してくることがわかると思います。

ただ、ここまでたくさん入っていると、すべてを紹介することができません。そこで、ここでは要点だけを絞った製作例を紹介します。

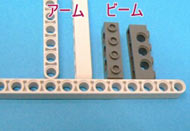

まず用意するのが、「アーム」と「ビーム」です。

いきなり難しい言葉が出ましたが、この両者は穴の空いた棒状のパーツのことです。形状は写真を見たとおりで、ビームには「ポッチ」が付いています(ブロッ クっぽい形です)が、アームにはポッチが付いてません。そのかわり、アームは90度回転させても幅が変わりません。逆にビームの方は高さに厚みがありま す。このため、アームは穴の向きがどちら側に向いてもスキマなく組み合わせることができます。

次に用意するのが、「シャフト」と「ペグ」です。

また難しい言葉が出てしまいましたが、組み立てには重要なことなので覚えてください。 シャフトとは、細い軸のパーツです。シャフトの断面は十字になっています。シャフトには長さや色によっていくつかの種類があります。

ペグは円筒形のパーツです。ペグには、片方がシャフト状になったものや、すべり具合が違ったものなど、いくつかの種類があります。

ちょっと試しに組み立ててみましょう。

2本のアームを白っぽいペグでつないでみます。この白っぽいペグは「すべりやすい」という特徴があります。そのため、2本のアームは簡単に開閉することができます。

次に黒いペグでつないでみます。

このペグは「すべりにくい」という特徴があります。このため、先ほどの白っぽいペグと比べてアームに開閉しにくくなっています。しかし、それでも力を加えたら、簡単に動いてしまいます。

では、ここからが問題です

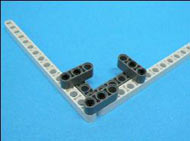

2本のアームを直角にしっかり取り付けたい場合、どう組み立てたらいいのでしょうか?

ためしに写真のようにつないでみました。 ちゃんと直角にはなりましたが……

……結果は失敗。 ちょっと力を入れると崩れてしまいました。 もっと丈夫につなぐ方法はないのでしょうか?

そこで、T字型のプレートを2枚用意してみました。このプレートの穴にペグを通します。

黒いペグをつかってアームとつないでみました。これで、丈夫につなぐことができました。今度は成功です。

この他にもいくつかの方法があります。L字型のアームを使ってみました。

レゴマインドストームは「作りやすい」反面、パーツが簡単に外れやすいです。このため、ロボットを作るうえでは「丈夫さ」に注意を払う必要があります。

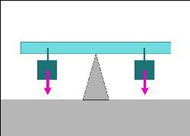

◆ てんびんを作る

さらに実用的なメカを作ってみましょう。題材はいろいろとありますが、「力(ちから)」というものを理解するために「てんびん」を組み立ててみたいと思います。

次のパーツを用意してください。

・長さ15のアーム2本。

・長めのリフトアーム4本。

・長めのシャフト1本。

・T字型のプレート2枚。

・黒いペグ2個。

・青いペグ2個。

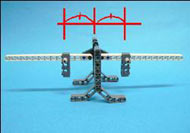

写真のとおりに組み立てます。

T字型のプレートは2枚に重ねます。 両端が十字型の穴になっているので、青いペグを挿し込みます。

両側にアームを取り付けます。洋服のハンガーのような形状になりました。このアームは一旦置いておきます。

そして、2本のリフトアームをY字に並べてシャフトを通します。

先ほど作ったハンガー型のアームにシャフトを通して、リフトアームを付けます。これで「てんびん」の完成です。

手を離すとアームが水平になれば成功です。

ちなみにアームをハンガー型にしたのは重心を下に置きたかったためです。 軸の取り付け位置よりも重心が下にないと、アームが水平になってくれません。たとえば、写真のような形状だと、アームが傾いたままです。これはアームの重心が中心にあって力が釣り合ってしまうためです。

余談ですが、公園のシーソーはどこに重心があるのでしょうか。興味のある人は実物を観察してみてください。

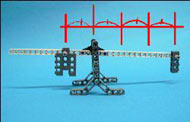

それでは、アームの中心から数えて5ポッチ目におもりを付けます。おもりには長さ4のビームを使いました。 おもりをそれぞれ両側に付けると釣り合いました。

では、 おもりを片方だけ外側に動かしてみます。 すると、アームが傾きはじめました。

中心から数えて15ポッチ目におもりを動かしてみました。もう片方は5ポッチ目のままです。これでアームを釣り合わせるためにはどうしたらいいでしょうか?

正解は写真のとおりです。反対側のおもりの量を3倍にすると釣り合います。

中心からの距離が3倍になると軸にかかる力も3倍になります。これを生かせば、簡単に軸の力を増やすことができます。

この現象が「てこの原理」です。てんびんの中心が「支点」、両端がそれぞれ「作用点」と「力点」です。てこの原理は歴史が古く、すでに紀元前の古代ギリシアや古代エジプトで使われていたようです。

実際に指で押してみると「てこの原理」がわかります。位置によって力かげんがどれくらい変わるのか確認してみましょう。

なお、身の回りにも「てこの原理」を使ったものが他にもたくさんあります。各自で探してみましょう。

以上のことは、ロボット作りにも生かすことができます。たとえば、写真の2つのモーターのうち、モーターへの負担が少ないのはどちらでしょうか。回転軸とおもりの距離から推測することもできると思います。

◆ 物理としての力

「力」というものは数学を使って考えることができます。そうした学問を物理学といいます。ここでは物理学に基づいて紹介します。内容が難しい場合は斜めに読んでください。

てんびんが水平になっているという状態とは、てんびんとおもりを含めた力が左右両方で釣り合っているということです。ではその「力」とはなんでしょうか? 答えは「重力」です。重力がおもりを下に向かって引っ張っています。

重力は自然界に当然のようにありますし、誰でも存在は知っていることです。 しかし、この重力の正体が明らかになったのは1660年代ごろ、「万有引力」の発見まで待たなくてはいけません。 重力とは地球の質量が生み出しているものなのです。それを解明したのが、かの有名なアイザック・ニュートンさんです。

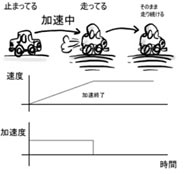

力は「F=ma」という数式で表すことができます。Fが力、mが質量、aが加速度ですから、翻訳すると「力とは質量と加速度を掛けたもの」ということになります。 これが有名なニュートンの運動方程式です。運動方程式については高校の物理で習います。

力の大きさはニュートンさんの名前にちなんで「ニュートン」という単位(記号はN)が使われています。1kgの物体に1m/s^2の加速度を受ける力を1Nと定めています。

難しい単語が並んでしまうので、ある程度解説します。 「加速度」とは、その名のとおり「加える速度」のことです。たとえば、車に乗っているとき、アクセルのペダルを踏んでいるときが加速している状態です。加速度はその時の速度に加算されますので、もし加速度が一定だとすると、速度は均一に増え続けることになります。 アクセルのペダルを離すと加速度は0になります。しかし、速度は落ちません。 軸の摩擦などを考えなければ、車は一定の速度で走り続けることになります。この状態を等速直線運動といいますが、実際の世界では加速をやめた車はどんどん減速してしまいます。

車を走らせるのも加速度ですが、重力も加速度です。落下した物体はどんどん速度を上げていくのです。重力加速度は約9.81m/s^2です(ウィキペディ アによると、重力加速度は1901年に9.80665m/s^2と決められています)。落下した物体の位置が時間の二乗に比例することを発見したのはガリ レオ・ガリレイさんです。 ガリレオさんがご存命だったのは1564年~1642年ごろ。まだ500年にも満たないほどの昔です。今では信じられませんが、当時は「地球が回ってい る」と主張することは罪に問われることでした。ガリレオさんももれなく迫害を受けます。

科学というものには歴史があるということ、科学は仮説を積み上げて作られているということ。数式だけでは読み取れない興味深さが眠っていると思います。

というわけで、話が長くなりましたが、最初に「てんびん」を作ったのは力を理解する指標として重力を使いたかったためです。重力というのは安定している(実際には少し違いますが)ので、実験に向いているのです。

◆ 減速ギヤの組み立て

メカ作りにはかかせない「ギヤ(歯車)」を使ってみましょう。

次のパーツを用意してください。

・長さ15のアーム。

・長めのシャフト2本。

・H型のペグ2個。

・40歯ギヤ。

・8歯ギヤ。

・オレンジ色の尖ったパーツ2個。

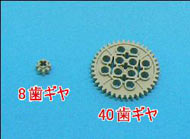

今回、初登場するのが「ギア(歯車)」です。「ギ《ア》」と言ったりもしますが、JISにならって「ギ《ヤ》」と呼びます。 ギヤのまわりには「歯」というトゲトゲが付いています。たとえば、歯が8個付いているギヤは「8歯ギヤ」などと呼びます。

《おまけ》

参考までに写真のようなギヤを使うことで、回転軸の方向を90度曲げることができます。

《おまけ》

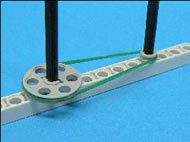

ギヤ以外にも力を伝達する方法があります。写真は輪ゴムを使った力の伝達機構です。左側は「プーリー」、右側は「ハーフブッシュ」というパーツです。 この機構はギヤに比べて回転を保持する力が弱いという特徴があります。

写真のようにギヤを組み合わせます。

アームでギヤをはさんで完成です。

小さいギヤを手で回してみましょう。 写真は小さいギヤを一回転させた状態です。大きいギヤはどうなったでしょうか?

良く見ると大きいギヤは逆方向に回り、そして、少ししか回らなかったことがわかります。

小さいギヤを回しはじめて5回目で、やっと大きいギヤが1回転しました。 この「5」という数字には何か意味があるのでしょうか?

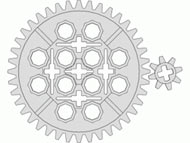

この両者の回転量の差を生み出しているのは、ギヤの歯数です。 大きいギヤが40歯で、小さいギヤが8歯。 これを比で表すと「40対8」です。両方を8で割ると「5対1」。つまり、小さいギヤにとっての5回転が大きいギヤにとっての1回転に相当します。このギアの組み合わせは、「5対1の減速ギヤ」と呼ぶことができます。

減速ギヤは回転速度を遅くするだけではありません。これには、力を増やすことができるのです。 さらに8歯ギヤを付け足して回転方向を逆転させて、てんびんを作ってみました。 シャフトにおもりを付けて、両者が釣り合うように調節してみると、驚くべきことがわかります。小さいギヤのほうが、大きいギヤに比べて約5倍の力を持っているのです。

なぜ減速ギヤで力が強くなるのか?

実は、ギヤには「てこ」と同じ働きがあるからです。

大きいギヤを良く見てみると軸の中心が「支点」と「作用点」、歯の部分が「力点」になっていることに気がつくと思います。

なお、詳しい説明は省きますが「回転する力」のことを専門的には「トルク」といいます。減速ギヤは回転を遅くした分だけ、トルクを増やします。

そして、NXT用のモーターにも大量のギヤが入っています。これらも減速用のギヤです。

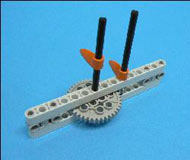

◆ リンク機構

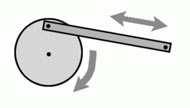

メカの組み立て方の一つとして、「リンク機構」というものがあります。リンクというのは「つながり」のことです。 たとえば、写真は2つの物体がつながっているリンク機構です。さらに細かく分類すると、このリンクはクランクという形状です。クランクは回転軸とつながっている部分がズレているのが特徴です。

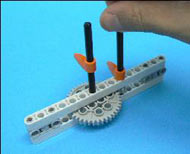

クランクのリンク機構を作ってみました。作り方は写真を参考にしてみてください。

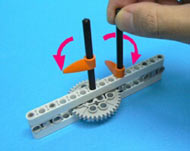

ハンドルを回すとアームの先端部分が円弧を描くように振れます(自動車のワイパー風の動き)。クランクを使うことで「回転運動」が「往復運動」に変換されているのです。

先のリンク機構の改良版です。

今度はまっすぐな往復運動を作り出すことができました。

いかがだったでしょうか。以上のことは、まだメカニズムの入り口です。まだまだ奥深い世界がこの先にありますので、今度も紹介していきたいと思います。

◆ リンク

究極のLEGO Technicノウハウ本「LEGO Technic 虎の巻」 五十川芳仁さんによるレゴマインドストームの製作例集です。面白いメカが多数公開されています。必見です。

当ブログの内容は、弊社製品の活用に関する参考情報として提供しております。

記載されている情報は、正確性や動作を保証するものではありません。皆さまの創意工夫やアイデアの一助となれば幸いです。