2024年10月28日

001-1.ロボットの基礎-第1回「センサーやモーターのしくみを知ろう」

このコーナーではレゴ・マインドストームNXT(以下、NXT)でロボットを作るために役立ちそうなことを紹介していきたいと思います。

では、ロボット作りにおいて何が重要なのか?と考えてみると、たくさんありすぎて、困ってしまいます。電気の知識、からくり的な知識、コンピュータの知識など。いや、ロボットは知識だけでは作れないような気がしますし、厄介な問いです。

そこで、まず手始めにロボットの基本的な知識から紹介していきたいと思います。なぜなら「キット」というものは基本を省略してしまうことが多く、そこが弱点となりやすいからです。それらを地道に積み重ねていき、ゆくゆくはロボット作りの極意に辿り着きたいです。(文/松原拓也)

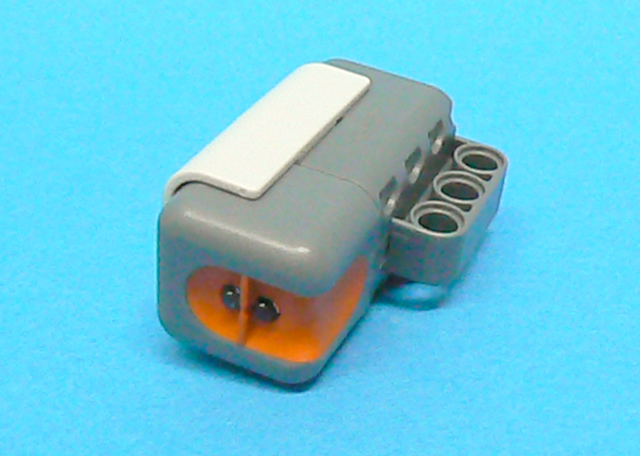

◆ NXT用ライトセンサーのしくみ

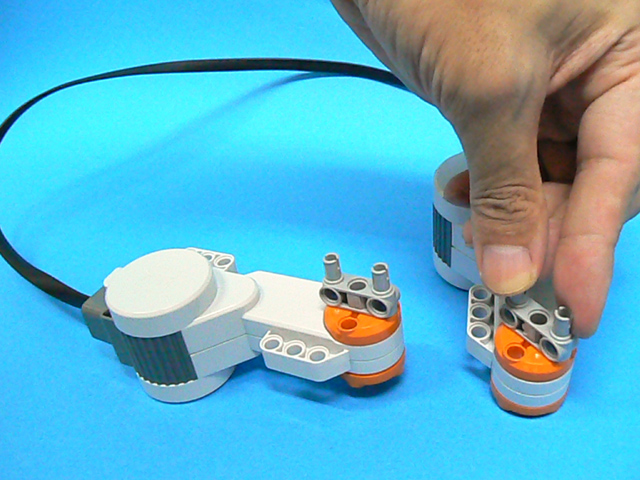

これが、皆さんおなじみの「ライトセンサー」です。いうまでもなく、光を感じ取るためのパーツです。 センサーの前面に丸い透明な窓が2つあります。このうち、右側(立てると下側)が光を照らす窓です。そして、左側(立てると上側)が光を感じ取る窓です。

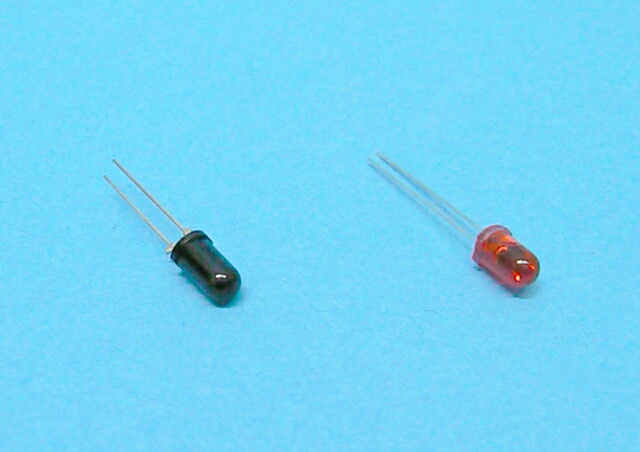

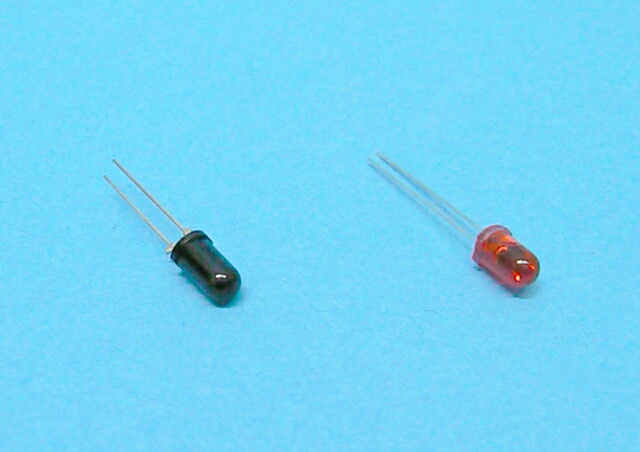

ここにライトセンサーで使っているものと同じ性能の部品を用意してみました。 これらが「窓」の正体です。 右側が光を出す部品、「LED」です。LEDは電気を流すと光を放つ特性があります。光るという点では豆電球に似ています。LEDは数多くの色や大きさがありますが、NXTでは赤色のLEDが使われています。 左側が光を感じ取る部品、「フォトトランジスタ」です。フォトトランジスタには光を受け取ると電気を通す特性があります。 この「電気を通す」度合いを測ることで、光の量が分かる仕掛けになっています。NXTで使われているフォトトランジスタは可視光線(目で見える光)に反応するタイプが使われています。

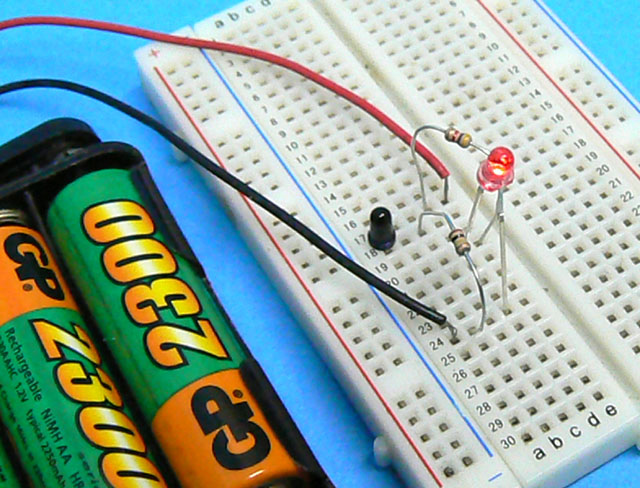

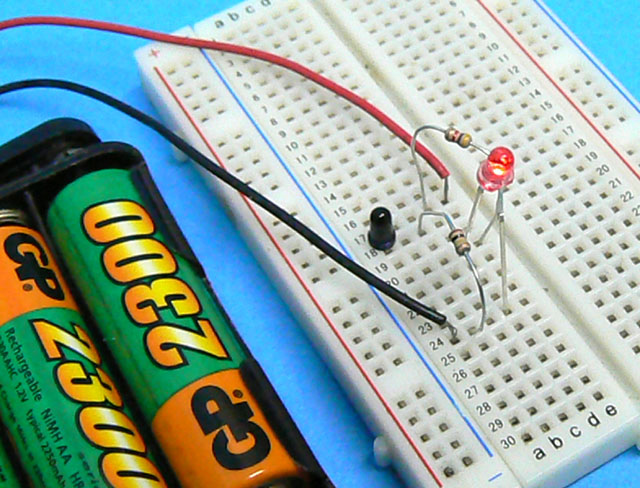

これらの部品を使い、簡単なライトセンサーの回路を作ってみました。使った部品は、LED、フォトトランジスタ、抵抗、ブレッドボード、電池です。

ここにライトセンサーで使っているものと同じ性能の部品を用意してみました。 これらが「窓」の正体です。

右側が光を出す部品、「LED」です。LEDは電気を流すと光を放つ特性があります。光るという点では豆電球に似ています。LEDは数多くの色や大きさがありますが、NXTでは赤色のLEDが使われています。

左側が光を感じ取る部品、「フォトトランジスタ」です。フォトトランジスタには光を受け取ると電気を通す特性があります。 この「電気を通す」度合いを測ることで、光の量が分かる仕掛けになっています。NXTで使われているフォトトランジスタは可視光線(目で見える光)に反応するタイプが使われています。

これらの部品を使い、簡単なライトセンサーの回路を作ってみました。使った部品は、LED、フォトトランジスタ、抵抗、ブレッドボード、電池です。

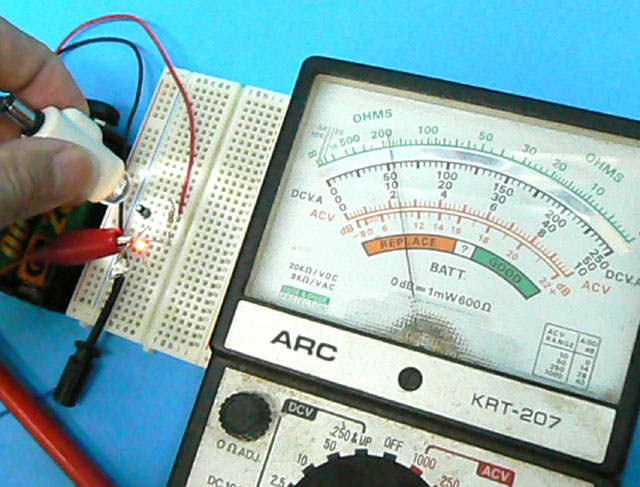

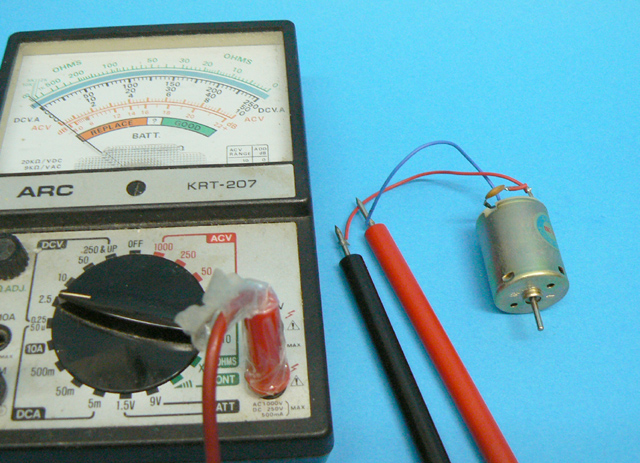

回路に電気を流すと、LEDが光りました。そして、フォトトランジスタに光を当ててみました。すると、電圧計の針が振れています。ライトセンサーとして働いている証拠です。

この実験で作った回路を回路図で表すと次のようになります。

回路図のルールを知らない人にはなんだか分からないかもしれません。ただしそれでも、LEDとフォトトランジスタに向かって電池から電気が流れていることは分かると思います。

なお、実際のライトセンサーはもっと複雑な回路をしています。ライトセンサーの回路図はLEGO MINDSTORMS公式ページ(http://mindstorms.lego.com/)の「NXT'reme」にて資料(LEGO MINDSTORMS NXT Hardware Developer Kit)として公開されていますので、興味のある人はご覧ください。

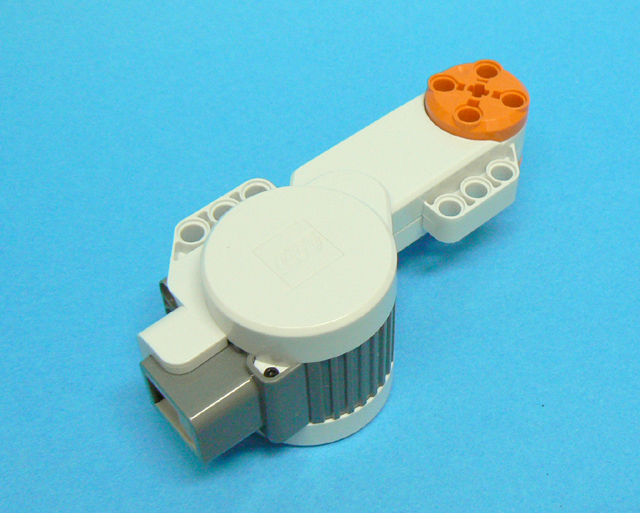

◆ NXT用モーターのしくみ

次はNXT用のモーターについてです。 一体、どんなしくみで動いているのでしょうか。

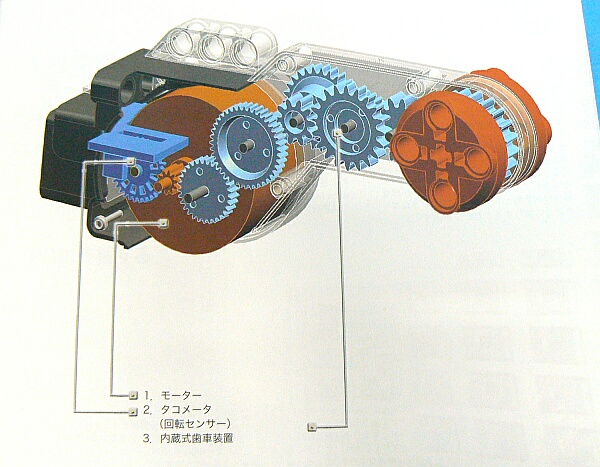

実は、モーターのしくみはマニュアルに描かれています。

パッと見て、歯車がたくさん入ってることが分かります。この歯車は軸の回転を減速させるためのものです。減速させるかわりに、回転の力を強くしています。

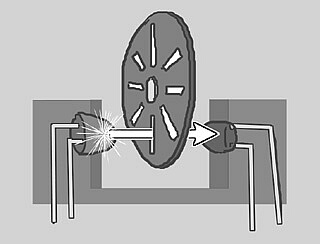

モーターの軸の近くには、センサーが付いています。このモーターは回転速度と回転角度を検出することができるのです。センサーはそれを求めることに使いま す。センサーの正体は赤外線のLEDとフォトトランジスタがセットになったものです。その中間にすきま(スリット)の空いた円盤が回転して、速度と角度が NXTに伝わるのです。

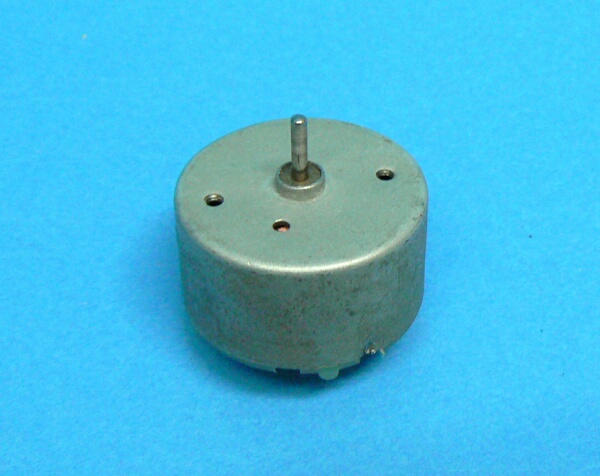

NXT用モーターに入っているものと同じモーターを用意してみました。

模型用とほぼ同じ、一般的なモーターです。直流の電気で動きますので「直流(DC)モーター」と呼びます。

モーターを分解してみました。一番右にあるのがモーターの外装です。内側にある黒いものは「永久磁石」です。棒磁石を丸めてます。中央のコマのようなものは「回転子」といいます。回転子には「コイル」の固まりが3つ付いています(3極といいます)。一番左にあるのはモーターのフタです。フタの内側に板バネが2つ付いていることに注目してください。これを「ブラシ」と呼びます。

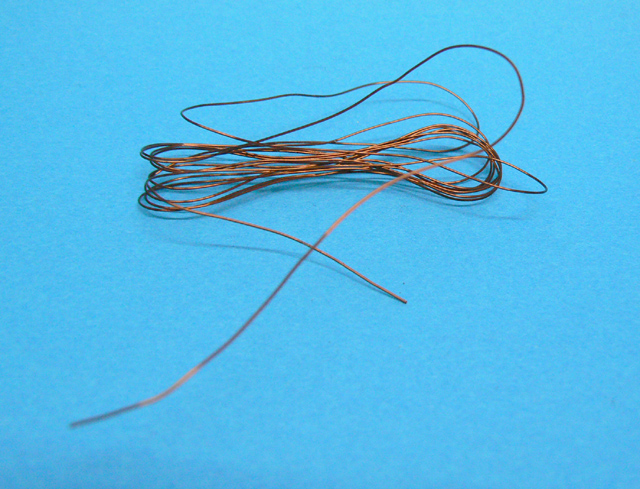

ちなみに「コイル」とは導線を巻いたもののことです。導線の材料には電気が流れやすい「銅(どう)」が使われています。導線の表面はエナメルやポリウレタンなど電気を通さない樹脂が塗ってあります。

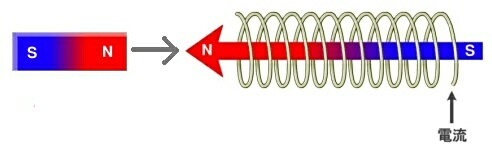

コイルには面白い性質があります。

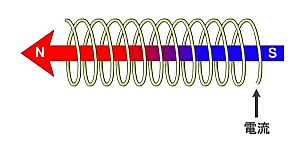

コイルに電気を流すと、磁界が発生するのです。図の場合、黒い矢印の方向に電気を流すと、左側がN極で右側がS極となった磁石に変身します。これがいわゆる電磁石です。

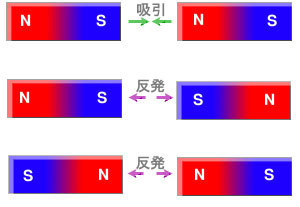

一応念のため、磁石の働きについて紹介します。

磁石には「N極」と「S極」の2種類があります。N極とS極は互いに引き寄せ合いますが(吸引)、同じ極同士だと離れようと(反発)します。「そんなのあ たりまえ」と思われるかもしれませんが、不思議な現象です。N極からS極に向かって磁力線が出ている(磁界が発生している)ことは分かりますが、それがど うやって力として働くのか? それ以上に分かっている人は誰もいないのです。

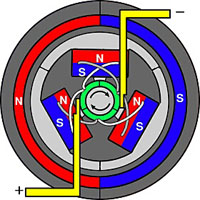

モーターの中身を詳しく描くと次のようになります。

黄色で表したのがブラシ。ここに電気が流れます。そして、緑色はブラシの当たる接点です。接点を通じてコイルに電気が流れ、磁気が発生します。赤色と青色が磁気の状態です。

図が2種類ありますが、これは回転子の角度と磁気の関係を表したものです。回転子が60度回るごとに、どれか1つのコイルのN極/S極が切り替わっています。

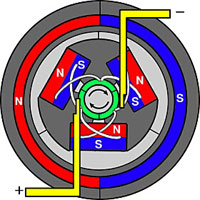

とてもややこしいので、3つあるコイルのうち、1つだけに注目してみます。回転子を60度ずつ時計方向に回したときの様子です。

コイルはモーターの半分より上に来るとN極になります。そして、半分より下に来るとS極になります。

6枚の図をアニメーションにするとこのようになります。

コイルが吸引と反発をうまく繰り返すことで、モーターを回していることが分かると思います。

なお、この図ではコイルを1つ分しか描いていませんが、実際には3つのコイルがそれぞれのタイミングでN極/S極を切り替えています。

モーターにコイルが入っているということと、モーターは磁気の力で回っているということが分かりましたでしょうか。

◆ 発電機

モーターにコイルが入ってるとして「だから何なんだ」と感じる人も多いと思いますので、それの成果をお見せしたいと思います。実はモーターは発電機になります。

工作用のモーターで実験してみます。モーターを電圧計につなぎ、モーターの軸を指で勢い良く回します。すると、電圧計の針が動きます。これがモーターから電気が生まれた証拠です。

そして、これは秋月電子通商で売っている手動式の発電機です。グリップ部分をにぎると電気が発生して、ライトを点けたり、携帯電話を充電することができます。

この発電機も、中にモーターのようなものが入っていて、それを回転させることで電気を作り出しています。発電所で動いてる発電機や、先の実験で使ったモーターもすべて同じ原理で動いています。

電気が起きるしくみは次のとおりです。

実はコイルに磁石を近付けたり離したりすると電気が発生するのです。電磁石と逆の働きです。この現象を「電磁誘導」といいます。イギリスのファラデーさんが世界で初めてコレを見つけたのは西暦1831年。だいたい170年ほど昔のことです。つまり、それ以前までは発電所は作れず、電柱すら立てられず、電気のある生活を送ることはできなかったことになります。これがどれだけ偉大な発見であるかが分かると思います。

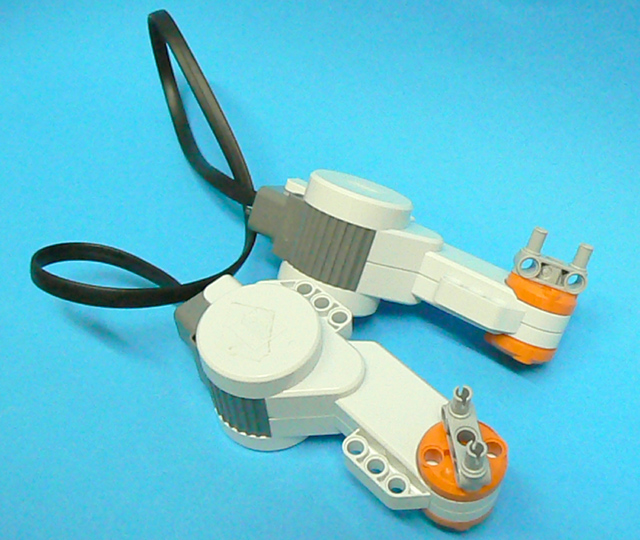

では、いよいよNXT用モーターで実験をしてみます。

NXT用モーターを2個用意します。そして、NXT用モーターとNXT用モーターをケーブルでつなぎます。あとは適当なパーツを使いハンドルを作ります。

この状態でモーターの片方を回すと、もう片方のモーターがひとりでに回り出します。 これでモーターと発電機が同じ構造であることが分かると思います。

*なお、手で回す側のモーターには歯車に負担がかかりますので、なるべくやさしく回してください。これは本来は推奨していない、裏技的な使い方です。

【動いている様子はこちらで観れます】

◆ そもそも電気とは何なのか?

話が前後してしまいますが、「電気」とは何でしょうか? いきなり結論からいうと、電気とは動いてる電子のことです。「電子」というのは、原子の中に入っているもので、原子核のまわりにくっついているものです(それ以上、詳しくは分かりません)。 電子は原子核から離れて移動することがあります。これを「自由電子」といいます。

電子の離れやすさは原子によって違います。それが電気の流れやすさです。 ある原子の組み合わせによっては、電気を流したり流さなかったりするという、両方の性質を持った物質を作ることができます。そうした物質を「半導体」と呼 びます。半導体を使うと、電気で記憶や計算をさせることができるようになります。NXTの頭脳である「マイコン」には半導体がたくさん使われています。

◆ 1極(単極)モーターの作り方

ここからは番外編ですが、モーターそのものを自作してみたいと思います。自作することでモーターの構造をもっと知ってみたいと思います。

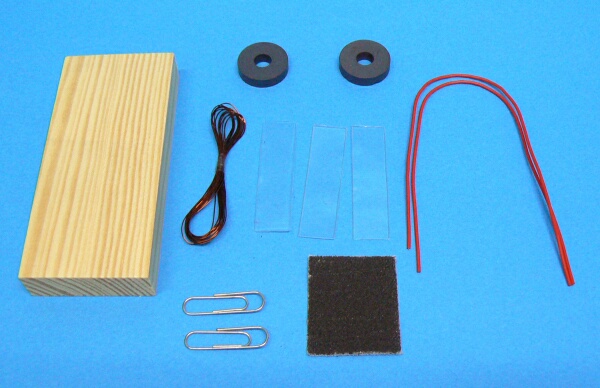

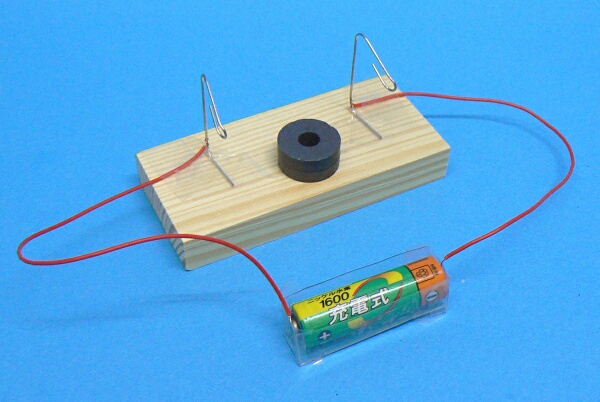

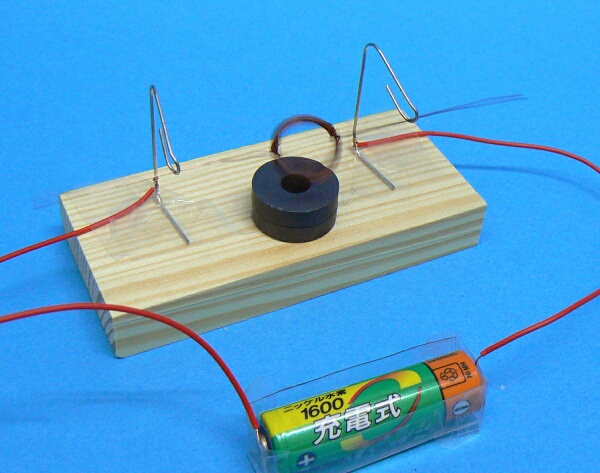

材料は木の板、エナメル線、永久磁石、クリップ、リード線、紙やすり、樹脂製の板です。

写真は100円ショップのダイソーで売っていた「子ども実験シリーズ9 モーターを作ろう」という組み立てキットの中身です。値段は105円でした。もし 作ってみたい人は近くのダイソーで探してみてください。もし売ってなかったら、東急ハンズなどで同等の部品を探してみてください。

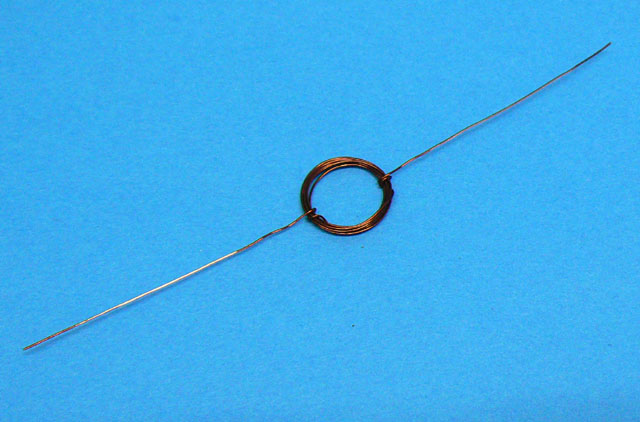

では、始めにコイルを作ってみましょう。 エナメル線を10回くらい巻いてから両端をとめて、写真のような形状にします。

紙やすりを使って、エナメル線を削り取ります。 削る部分はコイルの両端のまっすぐな導線です。このうち一方は導線の片面だけを削ります。

2つのクリップを曲げてから、セロテープで板に固定します。クリップにはリード線をそれぞれつなぎます。

コイルをクリップに乗せた状態で、2本のリード線を乾電池をつなぎます。うまくコイルの位置を調節すると、コイルが回転していきます。回転できたら成功で す。 コイルを回すためには最初に「いきおい」が必要です。いきおいを付ける回転方向はどちらでもかまいません。つまり、コイルがどちらにでも回ってしまう欠点 があるのです。この問題を解決する方法はコイルの数を増やすことです。NXT用モーターなどに使われているモーターはコイルの数を3極にすることで、逆に 回ってしまうことを防いでいるのです。

【動いている様子はこちらで観れます】

(文/松原拓也)

当ブログの内容は、弊社製品の活用に関する参考情報として提供しております。

記載されている情報は、正確性や動作を保証するものではありません。皆さまの創意工夫やアイデアの一助となれば幸いです。