プログラミング教育実践事例発表会 インターナショナルワークショップ

レゴ・マインドストームズを使った教育 --- エデュテイメントとソフトウェア技術教育 ---

会場の様子

寒い中、たくさんの来場者で会場が埋められました。 兵庫県や奈良県、中には大分県からの参加者もあり、 ルンド教授の講演が貴重であることを再認識する一日でした。

中学生による発表の内容

ロボット・プログラミング・キャンプに参加した中学生が、プログラミングでの工夫や その難しさと楽しさについて発表しました。

左: たけし君

右: そうじ君

二人は、2002年8月に開催されたコースに参加しました。 発表は、永和システムマネジメント:小林の質問に答える形で彼らの考えを話すというものでした。 彼らの発表内容を簡単にまとめました。

そうじ君ロボット:「無人君ウィング」

小 林:参加する前からロボットに興味はありましたか?

そうじ君:前から興味があって、機会があったら参加してみたいと思っていた。

小 林:ロボットを作ったことは?

そうじ君:ラジオキットなんかは作ったことがあった。

小 林:キャンプでマインドストームを使ってロボットを作る時にどういうところを工夫したのかな?

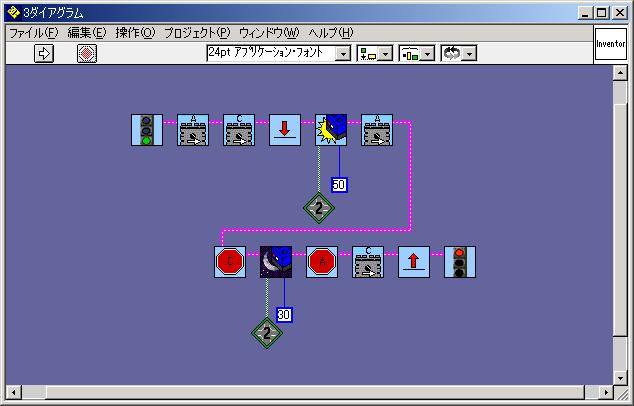

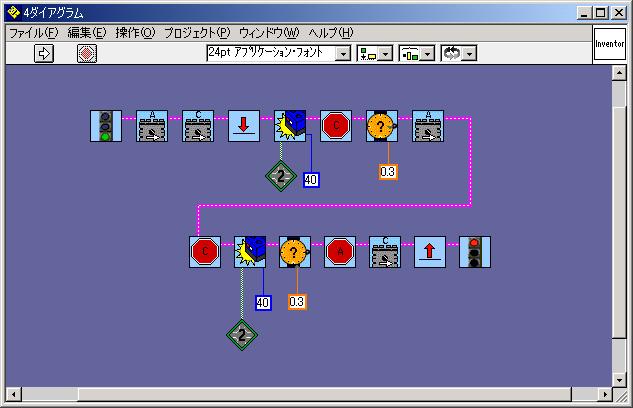

そうじ君:センサをロボットの外側につけて、ロボットが内側を走るようにした。そうすればロボットが走る距離が短くなって、速く走れると思った。

小 林:プログラムで工夫したのはどこだろう?

そうじ君:最初はセンサを使わないでまっすぐ進むようにして、タイムが短くなるようにした。

小 林:キャンプに参加してみて、プログラムがどんなものかわかったかな。

そうじ君:テレビゲームで、「はい」とか「いいえ」を選ぶのは、ライトセンサで明るいとか暗いを見ているのと同じだと思った。

たけし君 ロボット:「なぞの生命体」

小 林:キャンプに参加する前から、プログラムがどんなものか知ってたのかな。

たけし君:命令して動くものだと思ってました。

小 林:それはどこで知ったの?

たけし君:テレビでロボコンとか ASIMO とかを見て知った。

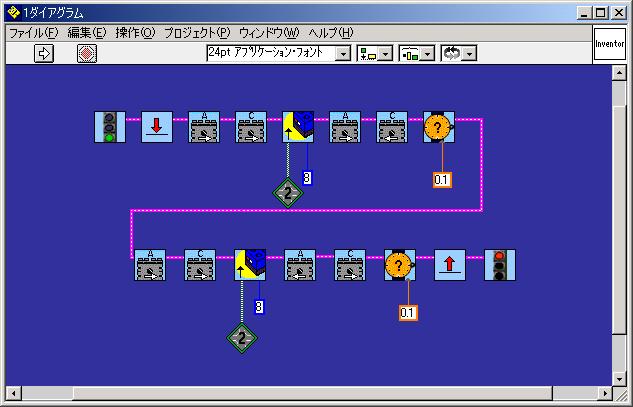

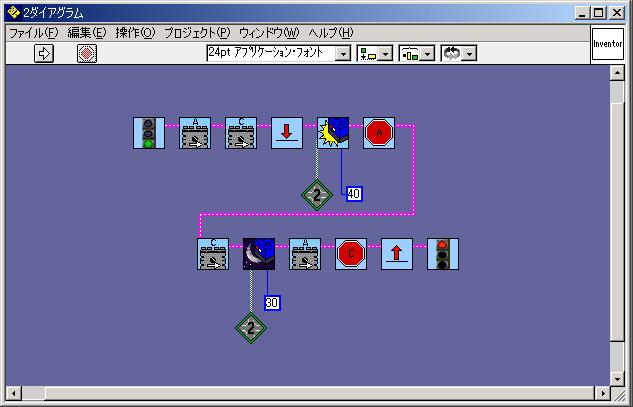

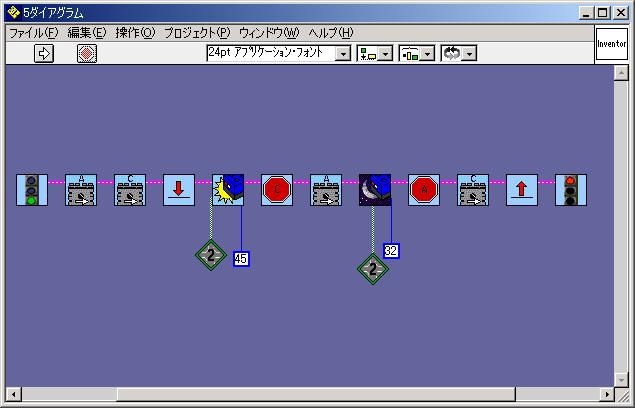

小 林:この日に作ったプログラムを説明してください。

たけし君:最初はラインの内側を見て走るプログラムを作ったけど、途中で両方を見るプログラムにして、最後は外側を走るのにした。

小 林:なぜ最後は外側を見るプログラムにしたのかな。

たけし君:それが一番タイムが速かったから。

小 林:また参加するとしたら、今度はどんなロボットを作ってみたい?

たけし君:どんな状況でもちゃんと動くロボットを作りたい

将来、ルンド先生みたいな科学者になりたい?

コンピュータを使った仕事をやってみたい?

そうじ君:興味はあるけど、まだわからない。

たけし君:僕はどっちかというとなりたい。プログラムとかも作ってみたい。

Copyright 2003 EIWA SYSTEM MANAGEMENT, INC. All Rights Reserved.